-

- とつかキャラバン「エコ講座」

とつかキャラバン「エコ講座」

私達は、自分達にできることから環境問題に取り組むため、お住いの地域で毎年数回の”とつかキャラバン「エコ講座」”を実施しています。毎年、ご参加いただいた方からは、「好評」の感想をいただいており、’24年度も下記地区センターで開催いたします。お気軽にご参加ください。各テーマは消費生活アドバイザーや資源循環局の専門家をお招きしています。ご自身のエコライフのグレードアップにお役立て下さい。

目次

- 2024年度の開催概要

- 第一回 とつかキャラバン「エコ講座」・上矢部地区センターの受講報告

- 第二回 とつかキャラバン「エコ講座」・東戸塚地区センターの受講報告

- 第三回 とつかキャラバン「エコ講座」・戸塚地区センターの受講報告

2024年度の開催概要です

『キャラバン「エコ講座」』概要

*****開催日*****

第一回 ’25年2月12日(水)上矢部地区センター(終了しました)

第二回 '25年2月19日(水)東戸塚地区センター(終了しました)

第三回 '25年3月12日(水)戸塚地区センター

参加費は無料。毎回10時~12時です。

*****テーマ*****

第一部 「プラごみ5.3計画」

講師:横浜市資源循環局 戸塚事務所職員

第二部 SDGsの実践、私達にできること!!

講師:消費生活アドバイザー

ご意見や詳細はホームページの「お問い合わせ」をご利用願います。

第一回 とつかキャラバン「エコ講座」・上矢部地区センターの受講報告です。

2/12に上矢部地区センターで”とつかキャラバン「エコ講座」”を開催しました。大勢の方が参加され、分かりやすい講師の方の御説明でプラごみの出し方の変更や家庭生活の省エネを学ぶことが出来ました。参加者の皆様は、プラスチックごみ回収に対する取組への理解と気象環境の変化のお話を注意深く聞かれていました。

第一部の「プラごみ5.3計画」では横浜市資源循環局戸塚事務所の石川さん、佐藤さん、大西さんよりお話を伺いました。今回の計画は「プラスチック資源循環法」の法改正によりプラスチックごみの出し方が変わり、従来の2種類のプラスチック類のごみを一つにまとめ「プラスチック資源」とし収集日が設定されたとの事でした。この目的は脱炭素社会の実現に向けた取り組みとの事です。最も身近にある多種多様なプラスチックごみの分別はなかなか難しい事ですが、佐藤さんよりプラスチックとその他の材料が混ざった商品の分別方法や収集車を故障させないごみの出し方などの注意点をお話頂きました。又、リチウムイオン電池による収集車の火災が年に1~2回あったことや、中間処理場施設の手作業による分別作業の様子を伺い、私達がごみを出す際の注意点についてのお話があり、気を付けるポイントを知る機会になりました。これ以上の環境の悪化を防ぐために、私は様々な資源回収を日常生活の中で注意深く実践する必要性を感じました。詳細は「横浜市 プラスチック資源 出し方」で検索して下さいとのことです。

第二部の「SDGsの実践、私達にできること!!」では、エコ活・消費生活アドバイザーの会の中村さんよりお話を伺いました。冒頭より世界では工業化以前と比較して気温上昇が1.5度を超えているとの現実的なお話がありました。世界の平均気温のグラフを見て上昇の変化を理解することが出来ました。家庭生活のエコとムダが分かるイラストを見てグループで話し合いを行いました。テーブルを囲んでグループ内で多くの指摘箇所を見つけ、大きな新発見もあり有益な話し合いが出来ました。待機電力やエアコンの運転停止の操作は適したタイミングがあることを知ることが出来ました。やはり専門家のお話になる情報は大切したいと思いました。多くの家庭で省エネが実施されると脱炭素に繋がると再認識した機会となりました。又、ワットアワーメーターを使いドライヤーなどの風量の設定による消費電力の違いを実感しました。講習の終わりには初めて参加された方が、楽しい時間だったとお話されていました。

私は初めての上矢部地区センターでしたが、地域住民の憩いの場になっている気がしました。生活に役立つ情報満載の企画と、個々人の健康や趣味のサークルの掲示が沢山あり興味をひかれました。ホームページの充実した内容には、上矢部地区センターの運営に対する細やかさを感じました。2023年2月に引き続き上矢部地区センターととつかエココディネーター協議会の共催と言う形で開催させて頂き有難う御座いました。今後とも宜しくお願い致します。

第二回 とつかキャラバン「エコ講座」・東戸塚地区センターの受講報告です。

2月19日(水)、2回目のキャラバン「エコ講座」が東戸塚地区センターで行われ、21人の参加者による活発な講習会となりました。「ヨコハマプラ5.3(ごみ)計画」、「SDGsの実践、私たちにできること」では、活発な質疑やクイズ形式の応答がありました。【質問】 プラスチックごみ削減量を出す計測の方法について教えてください。【回答】 プラ5.3(ごみ)計画は、「燃やすごみに含まれるプラスチックごみの量を2022年度比2万トン、一人当たり5.3kg削減する」ことを目標にしています。削減量については、ごみの組成調査をもとに、何の品目が何パーセント含まれているのかを調査し、算出します。【質問】 プラごみの袋を2重にして出してはいけないのはなぜでしょうか。【回答】 プラごみは、まず機械で大袋を破袋します。そこから出てきたごみがきちんと分別されているかを確認し、異物があれば手で除いていきます。中にまた袋があった場合、いったん機械を止めて中をチェックする必要があります。コンビニの小袋にプラごみを入れた場合、大袋には入れずにそのまま袋を縛って出すようにしてください。【質問】 夏と冬ではどちらのエアコンの電気代が多くかかるのでしょうか?【回答】 冬です。外気温との差が夏よりも大きいため、電気代が多くかかってしまいます。冬はできるだけ暖かい格好をして、家族みんなで一緒に楽しく過ごしましょう。【質問】 部屋で過ごしているとき暖房の電気代を節約するのにはつけっぱなしが良い?こまめに消すほうが良い?【回答】 つけっぱなしの方が電気代は安くなります。エアコンは立ち上がりの時に一番電気が掛かるためです。でも外出するときは、きちんと消すようにしましょう。2022年3月21日、政府広報で「翌日電気が足りなくなるので、みんなで節電してください!」との呼びかけに応じてみんなが節電した結果、大停電を免れたそうです。このようにプラごみの分別・削減、省エネ・節電は一人ひとりがわずかでも、みんなが協力すれば大きな成果が得られますので、これからも心掛けるようにしましょう。

第三回 とつかキャラバン「エコ講座」・戸塚地区センターの受講報告です。

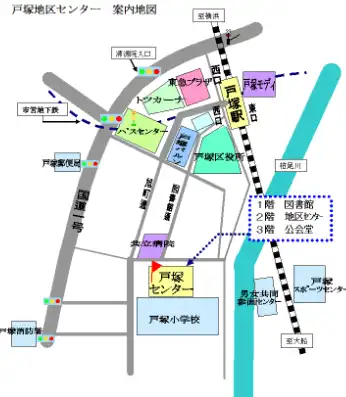

3月12日(水)、第三回目の「エコ講座」が開催されました。当日は寒さこそ遠のきましたが小雨の中にも拘らず、大勢の方にご参加頂きました。戸塚地区センターは戸塚図書館や戸塚公会堂と同じ建物の2階にあり、会議室、和室、レクホール、活動コーナー、幼児プレイルーム等を備えたサークル活動や交流の場でした。又、個人利用スペースの自習コーナーには大勢の方が勉強や読書に無料で使用できる素晴らしい場所でした。

エコ講座の第一部は横浜市資源循環局戸塚事務所の石川さん、佐藤さん、大西さんより、「プラごみ5.3計画」のお話を伺いました。この計画に至るまでの背景についてのご説明では、「横浜GO30プラン」に続く「ヨコハマ3R夢(スリム)プラン」の成果が良好で「プラごみ5,3計画」の前倒しに繋がっているとのお話がありました。これらの計画は従来の焼却・埋立て処分中心の廃棄物対策から、分別、リサイクルによる燃やすごみの大幅な削減を目標にして、焼却工場の廃止や最終処分場の延命化に成果があり、温室効果ガス排出量の削減に繋がったとの事でした。これらの計画は市民にもよく理解され、ごみに対する考えが変わっていることの現れだと思います。参加者の方からは、実生活の中で更に理解し納得しようとする質問が多数ありました。

第二部ではエコ活・消費生活アドバイザーの会の坂根さんよりお話を伺いました。テーマは「SDGsの実践、私達にできること!!」ですが、冒頭よりパリ協定のお話があり、中国、米国、印度、露西亜、そして日本の順で温室効果ガスの排出量が多い事を話されました。今後の世界の気候変動を研究している機関からのグラフは、2100年には最大5.7℃の上昇が想定されるとの事でした。現在を分岐点としたグラフは、現在の私達の脱炭素の取り組みが、いかに重要な分岐点に居るかを示唆していました。日常生活の中でエコとムダを見つけ出すイラストを前にグループで話し合いをしましたが、細部を探す人、違いに気付き感心する人と様々ですが、日常生活のそれぞれの背景に根差した視点は、これらの問題の本質を見抜く大切なものと感じました。改めて気温上昇の分岐点に居ることを思うと、様々な気付きがありました。現在の国際社会を見て地方の民謡にある「種まき権兵衛」を思い出しました。まるで脱炭素に努力する人の様です。しかし、これらの日常の行為が必ず効果を生み出すことも事実だと思います。

今回も多くの人が持続可能な社会を作り上げる一員であることを、自分事としていることを感じました。当会の活動もその中の一つですが、、地域の人々と一緒に前に進むことを目指したいと思います。今年度の3回に渡る講習会に参加された全ての方々に感謝致します。又、社会の環境は大きく変わる事が想像されますが、来年度の開催に向けて、現状の社会を見据えた上で、地球に優しい観点を第一に取り組みますのでご協力、ご支援を宜しくお願い致します。